看热闹还是看门道:从南艺美术馆的“培根展”谈起

1924年,作家弗兰兹·卡夫卡因肺结核病入膏肓,临终前托付好友马克斯·布罗德将其全部手稿付诸一炬。但布罗德最终将他的遗作全部保存下来,并予以整理和出版。其中,包括卡夫卡的长篇代表作之一《审判》。2001年,画家弗朗西斯·培根在伦敦南肯辛顿“雷斯马厩”街7号(7 Reece Mews,LondonSW7)的工作室得以整理开放,“马厩”的一大部分遗留稿件都交由培根晚辈好友贝瑞·焦尔(Barry Joule)处置,画家希望贝瑞将其销毁和埋葬。后者如同马克斯·布罗德一样违背了委托人的意愿,并将它们捐赠给了英国泰特美术馆、加拿大国家美术馆和巴黎毕加索美术馆。泰特的档案馆馆长阿德里安·格里与他的专业团队花了10年时间完成了对“马厩”画室的整理工作。也正是如此,现在正在南京艺术学院美术馆举办的《向培根致敬——贝瑞·焦尔收藏的弗朗西斯·培根“马厩”画室作品展》才得以与大众见面。

中国有句俗语叫“外行看热闹,内行看门道”,用这句话作为本次“培根展”的评注非常恰当。自2013年12月2日展览开幕以来,至2013年12月20日,南艺“培根展”已经接待各方团体和观众超过我馆以往任何一次展览,引发了热烈的讨论。培根在中国的知名度度远远不及毕加索、罗丹等老百姓耳熟能详的“经典”现代艺术家,普通观众对于培根展览的第一印象大多会感觉陌生和惊奇,这完全是在意料之中的。开幕以后,艺术界人士更是不断来访,看法却出现了惊人的分歧。

笔者与馆方工作人员常直接陪同大部分来访的艺术届人士共同观展交流,对持两种基本态度的观众群稍作划分,耐人寻味的事实便放在我们面前:对本次“培根展”大加赞赏并流连于此,甚至反复揣摩的人群主体是艺术家、艺术学院的学子以及国外观众;而对此次展览感到无动于衷、兴味索然,甚至认为是毫无意义的,几乎无一例外来自当下中国美术评论界或策展人士。无论是褒是贬,现在就对这次展览现下一个盖棺定论都太过武断,亦毫无必要。本文希望透过对现象的具体分析,引发出对当下中国美术界、理论界,乃至艺术教育体制的一些深层次探讨。

一、两种态度

首先,我们就两种基本态度各做一个概括。批评的声音主要集中在如下几点:1.本次展览没有大幅油画或天价代表作;2.本次展出的展品没有学术与艺术价值;3.“培根展”的宣传有夸大之嫌。而褒扬的声音则主要集中在这几点:1.南艺引进“培根展”意义非凡,第一次在国内就可亲眼目睹培根的原作;2.本次展出的作品无论是学术价值,还是绘画深度都非常了得,对理解和研究培根有重要启示;3.本次展览布置和学术延伸具有内在逻辑,较好阐释了培根的艺术精神。

前文已经提到,弗朗西斯·培根及其艺术在我国大众传播领域及社会层面的认知度非常低,一言概之,就是“群众基础薄弱”。这和我国集体主义时代延续的文艺观、教育观、审美取向都有关系,培根不如毕加索通过《格尔尼卡》、和平鸽习作等作品体现出的“政治正确性”、亦没有罗丹的《加莱义民》等体现出的“民族情怀”。加之其同性恋的取向,培根甚至不能像莫迪利阿尼、梵高等诸多艺术家一样,留下浪漫的传说和感人的事件。可以说,培根难以提供给中国普通观众任何“喜闻乐见”的话题与线索。85思潮以来,对中国思想界与艺术界产生震撼影响以及提供重要方法论的西方艺术家及群体: 观念方面如超现实主义、达达艺术、波普艺术;艺术家如劳申伯格、波伊斯、杜尚;绘画如照相写实主义、德国表现主义、抽象表现主义、行动画派等;培根亦均不在这些主流艺术团体之内。时至今日,仍有不少学院美术学硕士研究生入学的试题,中国部分考至民国美术为止,西方部分也不过考至印象派为止。也就是说,中国高等美术教育对于现代主义以后的美术史亦存在盲区。当然,一些专业艺术院校已经采取自编教材的做法,这一现象得以改善,网络时代讯息的加速流通,也使国人的艺术观和评价体系日趋丰富和多元。但是,客观地说,培根对于中国美术界及学术界而言,对其研究专著的译介工作远未全面开展;对其艺术的研究深度与熟悉程度都有待提高,更不用奢望普通观众对其拥有太多的认知度及亲近感。

然而,本次展览的轰动效应却是完全超出主办方预先估计的。不但大批专业人士不远千里来南京观展,普通观众亦络绎不绝。为什么这么一个“缺乏群众基础”、又不能提供群众“喜闻乐见”作品与话题的艺术家会引发如此热烈的效应?笔者将本次展览的整个过程前后梳理了一遍,找到了问题的答案。

二、天价还是学术

南艺美术馆提出本次展览的构思到展览开幕,严格来说前后接近一年时间:早在2013年3月左右,南艺美术馆已经与英国藏家贝瑞先生接触。在数个月的不断来往接洽后,2013年7月,李小山馆长在泰特美术馆与贝瑞先生正式签订了展览合同,确定了展览的开幕时间为2013年12月2日,“培根展”项目正式启动。

然而,回顾媒体界的诸多文章与声音,我们不难发现:2013年11月12日,也就是南艺美术馆“培根展”开幕前一个月不到之时,大洋彼岸飘来的一个信息瞬间激起了话题,媒体界再将这一信息与南艺美术馆的“培根展”联系以后,“培根展”也被推上了舆论关注的风口浪尖。这就是弗朗西斯·培根《弗洛伊德肖像画习作》(三联画)在2013年11月12日的佳士得拍卖会上拍出了1.42亿美元的天价。在培根展开幕后,《东方早报》艺术评论版块中有文章将其称为“天价陷阱”,这既缺乏调查实证,亦有失公允。南艺美术馆今年7月在伦敦正式签约展览合同距离11月份培根拍出天价尚早,南艺美术馆既无力操纵国际拍卖市场、更没有预知能力。南艺美术馆是教育系统的公益机构,“培根展”和南艺美术馆的任何一个展览一样,对观众全部免费开放。

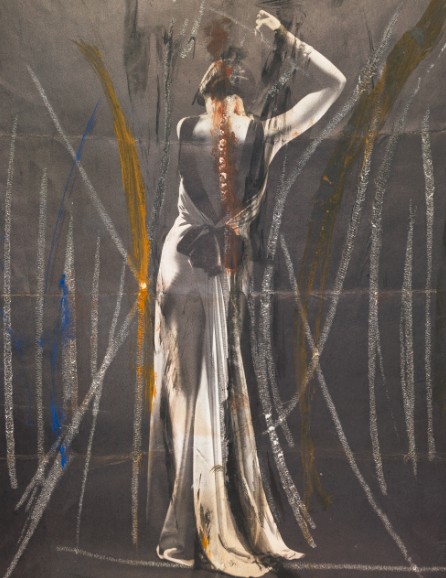

《法国体育报纸上的拳手们》,布上油彩和色粉,525px x 775px

南艺美术馆从官方网站到新闻通稿,只字未提“天价”二字,相反避尔不谈,此次“培根展”注重的是学术价值和实际意义。此次展览既非一时兴起、亦非盲目跟风,而是完全基于立馆之初就确定的学术宗旨与研究方向,而非“凑热闹”或“赶场子”。真正关注南艺术美术馆的业界人士不难发现,南艺美术馆虽开馆至今刚满一年,却体现出颇具特点的学术定位与策展能力。仅从南艺美术馆这一年国际展览单元来看:《奥托·迪克斯作品展——批判画1920-1924》、《伦敦奥运海报原作展》、《乔治·布拉克作品展》、《平面幸福:荷兰百年设计展》、《伟大的素描——与大师同行&素描·表达与限度》、《漫出格——中德漫画交流展》等,以及本次展出的《向培根致敬——贝瑞·焦尔收藏的弗朗西斯·培根“马厩”画室作品展》。此外,还有南艺美术馆自主策划的展览项目:《复调——二十一种状态:中国艺术生态调查江浙沪站》、《当代高校青年教师的创作与探索》等,以及国内展览单元部分如《2013周春芽新作展》、《悬而未决——苏新平作品展》等等。行家与明眼人不难看出主办方一段时间以来对国内外现、当代艺术进行长期关注与研究的隐秘线索,并非常重视所引进展览对中国当代艺术与当下现实的启发作用,可以说具有基于文献与美术史的良好用意。

所以,我们需要提醒自己的是,千万别将“主观意见”和“学术判断”混为一谈。南艺美术馆本次展览的标题清清楚楚地命名为:《向培根致敬——贝瑞·焦尔收藏的弗朗西斯·培根“马厩”画室作品展》。无论是藏品出处还是展品信息,严谨而明了。笔者在此还想要提出一个有趣的反问:如果培根的油画《弗洛伊德肖像画习作》没有在今年11月份成为“标王”,没有媒体宣传的“一幅培根可买五幅毕加索”,没有媒体将“天价”培根与本次展览联系起来,很多专业人士与普通观众还会不会来南艺看展览?

三、按图索骥与惺惺相惜

近年来,学术界及艺术界对于艺术家的手稿、素描等独立艺术价值的认识愈加充分,虽然与油画作品在拍卖市场上的价格存在较大落差,但没有一位艺术大师或艺术行家会认为手稿和素描的艺术价值和魅力会低于一幅油画作品。今年7月,李小山馆长在伦敦泰特美术馆专门参观了他们的藏品室,泰特美术馆的档案馆馆长Adrian Glew先生将他们珍藏的部分培根手稿拿出来,并告诉李小山馆长,这是泰特的非常珍贵的藏品,具有很高的价值。众所周知,素描、习作、草图、甚至是涂鸦,是孕育所有伟大油画、雕塑等艺术作品的胚胎,正如达芬奇、米开朗琪罗这样的大师,除了一些为人熟知的代表作,他们的素描、习作的欣赏、研究价值也是人所共知的。

但本次培根展现场,少部分“专业人士”与“批评家”即使面对展品,表现出无动于衷、甚至不屑一顾。他们坚持认为只有“油画”或者拍出高价的“代表作”才具备艺术价值。本次现场展出的大量绘画、素描、手稿、现成品上绘画,在极端者看来更是毫无价值的垃圾。但有趣的是,培根自己的态度与这类观众恰恰相反,生前他对待自己拍出高价的作品是这样评价的:“很好,这些垃圾终于可以扫出‘马厩’了。”由此可以看出,培根对成品与手稿的看法恰恰是毫无偏执的。

从此次培根展,亦可以看出国内美术批评界的一些问题。首先是在对绘画本身进行欣赏和批评时的失语。本次展览期间,几位非常优秀的艺术家,包括尚扬老师、尹朝阳老师等在和李小山馆长及笔者私下交流时不禁感叹,他们不愿出席很多画展的研讨会,因为听不到真正对于作品艺术性的有效解读和批评,听到的都是出于文字对文字的接龙游戏,艺术批评与艺术实践的脱节导致它已经沦为空谈。一方面,当下中国的艺术评论和学术研讨已经沦为艺术商业化操作流程中的一个环节,参与者无非借“学术”之名收取费用,为艺术家和作品的漫无边际地鼓噪吹捧;另一方面,当下中国的艺术批评在严格意义的学术层面已经陷入一个无法自拔的怪圈:即对文化理论和哲学理论不分语境全力以赴的使用、挪用,乃至误用而不自知,面对活生生的艺术作品却麻木不仁、哑然失语。这正如按图索骥的典故:找到的只是癞蛤蟆,真的骏马出现时却无法识别。

当下,很多美术理论从业者及策展人亦从未亲自从事过艺术创作、展陈设计、以及展览的视觉呈现,由此暴露出始终是外行的实质。这与当下中国高等艺术教育的课程设置也有很大关联,比如很多人由美术理论本科出生、一直读到美术学硕士、博士,应该是“学富五车”。可是,这类专业几乎没有实践课程,即艺术创作和实际策展的过程,就读期间自己也不注意这方面的学习和领悟。那么,在面对一幅具体的绘画、雕塑、影像、装置的解读时,由于没有对材料的了解、对技法的熟稔、对创作过程的体验,其评论与解读注定是从文字到文字、从理论到理论,无法落地。

本次“培根展”的空间分布经过精心设计,分成了几个单元,由立体空间中的橙色、玫红、黑色几种墙面色彩分别对应不同主题。展出的作品则经过精心挑选,都与培根创作的核心主题及内容密切相关。《嚎叫的教皇英诺森十世》、《培根自画像》、《向梵高致敬系列》、《乔治·戴尔的肖像》等,以及捐赠给南艺美术馆的《法国体育报纸上的拳手们》,不胜枚举。现场的诸多作品和主题让熟悉培根艺术生涯的观众都会感到亲切,如对培根而言最为重要和宝贵的模特乔治·戴尔的肖像,他从1963年与培根认识,在1971年《培根旧作展》开幕当天自杀身亡,培根先后为其画过几十张侧影和侧像,这是培根艺术生涯中非常重要的一页。本次展览的出版物正由南艺美术馆学术部与贝瑞·焦尔共同编撰之中,近期出版后将包括很多从未译介到的研究文章、培根信函、图片资料等,相信亦会是近年来中国培根研究的一次阶段性重要成果。

这批作品除了文献与佐证作用外,其实体现出非常强的艺术完整性与感染力,这些都决定了它们本身就是一件独一无二的艺术品的价值,而并非要依附于任何一幅油画作品。比如,《嚎叫的教皇》由有力而精彩的笔触迅速绘成,嚎叫的嘴巴和人物轮廓由铅笔的线条与线团绕成,在薄薄的色彩中穿行,若隐若现、有力又灵动,可以说其艺术性与完整度并不逊于《嚎叫的教皇》大幅油画。而《带帽子的梵高独自走在路上》构图简练,人物轮廓概括而意象化,背景笔触的方向又赋予单调的画面大面积色域以动感与变化,这个系列的作品还由于表现性的线条与笔触使之颇具东方艺术的禅意,展厅现场甚至有书法类的教师在评论其画作中线条的表现力。此类的例子数不胜数。观念摄影家洪磊先生在现场仔细揣摩每一幅作品后,对于培根处理图像的方式表示赞叹。他认为培根这种随手拈来,将身边任何一件平庸图片和影像赋予灵气的能力实属天分。尚扬先生则在现场感谢贝瑞·焦尔先生,这些作品让他看到了以前没有看到的培根。尹朝阳先生也在参观结束后专门写了一篇文章分析此展价值。培根不愧被称为“画家中的画家”,对于他的作品产生共鸣与惺惺相惜之情的,不是理论家,而是真正的艺术家。

四、评论与语境

综合各方面对于本次“培根展”的讨论,其实几乎没有真正学术层面的。唯一有些许意义并值得探讨的,是由一批策展人士提出的:针对本次“培根展”现成图像上的涂绘作品——这部分作品相对展厅中央的纯粹绘画作品,让即使是艺术界的“专业人士”也不能理解。发问者将其与杜尚著名的《L.H.O.O.Q》——即大家广为所知的蒙娜丽莎被画上两撇小胡子的作品作了对照,他们认为杜尚的作品才能被载入史册,而培根的这些现成图片和摄影照片上的涂绘是毫无意义的。笔者倒认为这的确是一个值得深入探讨的学术问题——即培根的现成图像涂绘与杜尚现成图片涂绘的价值比较与异同问题。

首先,我们要将培根艺术研究和杜尚艺术研究的范围和语境厘清:杜尚的现成品艺术,包括《L.H.O.O.Q》在内的涂绘,其发生效果的语境是“观念艺术”的领域,而与绘画几乎毫无关系。《L.H.O.O.Q》上的两撇胡子与绘画毫无关系、重要的是对作为古典艺术象征的蒙娜丽莎这个符号的挑选、画上胡子,以及为这件作品命名的行为本身:《L.H.O.O.Q》还是一个英语和法语的谐音游戏。所以杜尚的作品被载入史册是由于他对于“视网膜”艺术的讽刺和解构,并开启了以观念为主导的后现代主义艺术的大门。

但同时,我们要看到杜尚开启的观念艺术方式在美国经由波普艺术、德国的波伊斯等人进一步发扬光大的同时,绘画并未完全死亡。相反,无论是具象绘画、抽象绘画,还是表现性绘画都在以各自的线索发展,并寻求新的突破,培根对艺术界的价值正是在于他对于绘画系统的影响。艺术家毛焰先生在参观本次展览后,提到培根时用了“横空出世”一词,他无法被轻易归入二十世纪以后任何一个绘画团体与流派。毛焰认为,培根与卢西安·弗洛伊德代表了英国当代绘画的两种高度与巅峰,弗洛伊德所代表的是西方绘画体系逻辑发展的一个现代巅峰,而培根则完全以意料之外的方式和前所未见的魄力处理画面,成为了“画家中的画家”。笔者认为:培根虽然如此“异类”,但他又是如此的有力,他远接古埃及艺术、西班牙北部岩画、提香、维拉斯凯兹、伦勃朗、戈雅;近接塞尚、梵高、毕加索,甚至恩斯特、格罗兹,以及美国的德库宁、波洛克等,构成了美术史完整的上下文关系。一言概之,培根的贡献与杜尚一样,是现当代艺术发展史上不同面向的成就,甚至可以说两人也有共同点。培根与杜尚一道,以各自的方式攻击了杜尚所说的“视网膜”艺术。只不过,一个是丢弃和绕开了绘画,另一个则是在绘画本体内颠覆了绘画。至此,仍然回到前面所说的两种不同观点:某些所谓“批评家”和“策展人”当然不可能尊重以上提及的艺术家的说法,甚至会以此当做冷嘲热讽的理由,但是笔者愿意相信,作为艺术创作的实践者,他们对培根的展的评价更令人信服。

其实,相比较贝瑞先生捐赠给南艺美术馆的《法国体育报纸上的拳手们》这幅绘画组品而言,笔者本人对书籍和现成图像上的绘画更感兴趣。培根往往将报刊和书籍中的图片挑选出来,以折痕、涂抹、拼贴、撕揉、摩擦、泼溅等各类方法“攻击”、“折磨”,或者说是“重构”、“升华”了图像。这些作品提供了在传媒时代与读图时代,艺术家如何挑选视觉信息并处理视觉信息的方式,赋予本雅明所呼唤的“机械复制时代”的印刷品和图像以“灵光”。培根这一类作品集中体现在了摄影术发明以后的图像媒介时代,绘画本身的“条件反射”或“应激反应”,从而昭示了绘画是如何进一步拉开自身与现成图像的距离,乃至借题发挥,从而夺回被图像侵袭的主体性。培根的这类作品对后现代绘画的发展提供了诸多可能,而这恰恰是在他的油画作品中所见不到的。

结语

话说到此,已经不难发现如下一个事实:如果你是兴冲冲的前来,希望站在“天价培根”或“代表作”前竖着V字手势合影留恋的观众,本次展览注定让人失望透顶、甚至怒火中烧。但如果你是基于对培根艺术价值的肯定,带着深入研究、思考的态度,对绘画充满热爱与领悟力,必定不虚此行。

注:凡注明“中艺网”字样的视频、图片或文字均属于本网站专稿,如须转载图片请保留“中艺网”水印,转载文字内容请注明来源“中艺网”,否则本网站将依据《信息网络传播保护条例》维护网络知识产权!

相关资讯:

- 》中国书法审美价值与文化内涵

- 2025-12-01

- 》渝新时代语境下的美术创作

- 2025-10-19

- 》墨篆吉金与汉字间文明根脉

- 2025-10-15

- 》吴山明笔墨探索何以魅力?

- 2025-09-29

- 》专家学者论与史前玉器起源

- 2025-09-18

中艺全文搜索

- 关 键 字:

- 搜索类别:

- 搜索日期:

- 按关键字搜索

- 按日期搜索

- 两者合并搜索