《剩山图》考疑:《富春山居图》火前全貌

《剩山图》自一九五六年归藏浙江省文管会(后归浙江省博物馆收藏)后,学界颇多关于《富春山居图》烧毁内容、长度及《剩山图》真伪的探讨,然迄今尚无定论。诸如徐复观先生《中国画史上最大的疑案补论—并答饶宗颐先生》一文,认为《剩山图》“是伪造付火故事后的副产品”(见《明报月刊》,第110期)。傅申先生《〈剩山图〉与〈富春卷〉原貌》则“肯定《剩山图》不但与《无用师卷》有关,并且是原就相连在一起,到火后才拆下另装的”,“无用本卷首失去的长度,一定是两纸,即212公分左右。也就是说无用卷的画身在火前应有八纸七缝,长约848公分”,故“重建”《富春山居图》火前“全貌”的可行方案,是“先将《剩山图》接于无用卷右方,再据子明本补绘《剩山图》右方一段,最后将邹(之麟)临本平沙一段缩临于此卷首”(见《明报月刊》,第112期)。徐邦达先生《黄公望〈富春山居图〉真伪本考辨》提出《剩山图》与《无用师卷》“图作”“衔接”、“火痕亦相符合”、“吴之矩”骑缝章“也能合拢”等三条依据,“证明两者确是分开的一物”,并认为《富春山居图》被烧毁部分“实在只有七分之一弱”,即认为火前应为七纸六缝;至于烧毁内容及其实际长度,认为尚有“几个不可解的问题”(见《故宫博物院院刊》,1984年第2期)。丁羲元先生《〈剩山图〉质疑—并论〈富春山居图〉》则提出《剩山图》与《无用师卷》在纸色、墨色等八个方面的“不合”,进而推断《剩山图》系吴其贞所伪,并“据传世无用师本和史料之记载”,推定《富春山居图》火前“全卷应有八纸,约合850公分”(见《故宫文物》,第216期)。嗣后,查永玲女士《〈剩山图质疑〉之辨疑—兼论〈富春山居图〉的绘画风格》将丁文第二部分梳理成四个问题,逐一辩驳,认为“正因为《质疑》一文的作者对自己所提出的几个问题都只能以假设来证明论题,因而显得没有说服力,无法自圆其说”,并对丁文“八不合”作了详略不等的辨疑;至于全卷火前长度,则与丁氏持论相同(见上海博物馆编《千年遗珍国际学术研讨会论文集》,上海:上海书画出版社,2006年)。

概而言之,迷雾重重。有感于诸家之研究尚有可深入处,笔者拟就《剩山图》真伪及《富春山居图》损毁内容、尺寸等问题,略抒己见,以期抛砖引玉。

一、《剩山图》与《无用师卷》间“吴之矩”骑缝章的真相

吴湖帆先生曾指出:“(《剩山图》)纸之左上角,赫然有‘吴’字半印,与故宫截本(按:指《无用师卷》)第一节上角‘之矩’二字半印适相符。”(见《元黄大痴〈富春山居图卷〉烬馀本》,载《古今半月刊》,第57期)作为视《剩山图》与《无用师卷》本为一物的重要证据之一,徐邦达、彭袭明等先生亦持此说。遗憾的是语焉不详,无怪乎人们不得不提出这样的质疑:既然“吴之矩”骑缝章完整,为何两图在构图上无法“连串起来”?(见徐复观《中国画史上最大的疑案补论—并答饶宗颐先生》)

《无用师卷》每纸相接处,均有“吴之矩”骑缝章,且每纸画面构图相连。既然从笔墨、气韵诸方面均可视《剩山图》与《无用师卷》原为一体,为何此处的画面无法相连?笔者一度推测:《富春山居图》烬馀的两段,曾在分别裁切后合璧裱为一卷,此处的骑缝章当系吴氏家族重裱后补钤。自谓此一推测既解释了两画山水的“不相连”,更说明了《剩山图》之必真无疑。后因反复推敲吴其贞的相关记载及《无用师卷》现存情况,才意识到情况远非如此简单。吴其贞《书画记·卷三》云: ……今将前烧焦一纸揭下,仍五纸(按:台北故宫博物院所藏《无用师卷》为六纸相接,此处恐系笔误,应为“六纸”),长三丈……今为丹阳张范我所得……其图揭下烧焦纸尚存尺五六寸,而山水一丘一壑之景,全不似裁切者,今为予所得,名为《剩山图》。同时,现存《无用师卷》展示了两个相关信息:卷首火痕居于画面中部而天地完好;第一纸与后数纸长度相似(末纸除外)。

结合起来看,“揭下烧焦纸”一语透露了若干重要秘密:1.《无用师卷》第一纸起首处未曾被裁切;2.《无用师卷》第一纸右上角“之矩”半印系与后面的骑缝印同时所钤;3.《无用师卷》第一纸之前一纸原初所钤的半个骑缝章“吴”字,已在裁取《剩山图》时被切除。

那么,《剩山图》左上角“吴”字半印系何时所钤?何人所钤?

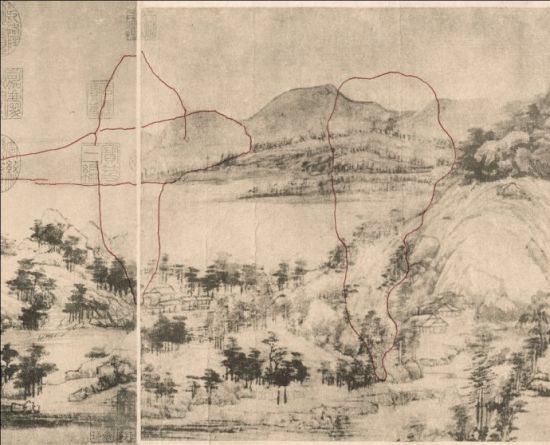

要解决这两个问题,尚须回答:裁切揭下的“烧焦纸”为何如此裁切?前者当然是为牟利,相当于今人的“废料利用”。后者显然与前者相关,要牟更大利,画面必须裁切得更完整、更美观。事实确实如此,经过精心设计而裁取的《剩山图》,“山水一丘一壑之景,全不似裁切者”。试观历来临仿《富春山居图》最相似之“子明卷”(现藏台北故宫博物院),《剩山图》画面结束处往左,山势逐渐上行,若不将此上行之山势裁去,实为构图之大忌。再则,细观《剩山图》与《无用师卷》相连处的火痕。吴湖帆先生曾在照片上以朱砂笔勾出火痕(见图一,图中红线系笔者复勾),表现此上行山势的画面已烧焦,只有裁去,才能使《剩山图》的画面显得完整而不拖沓。

回到前面的问题,吴其贞之归藏裁切后的《剩山图》,得诸张范我,抑或直接得诸吴贞度(子文)?虽然《书画记·卷三》没有详细记述,但从行文逻辑看,应直接得自吴贞度。因此,可以断定:裁取《剩山图》者,是吴贞度;补钤《剩山图》左上角“吴”字半印者,也是吴贞度。至于何时所钤,应在《无用师卷》归藏张范我之先。根据目前可知文献,此“吴”字半印的补钤,可确定在这样一个比较宽泛的时间段内:上限为顺治七年(1650年)冬(其时吴洪裕火殉《富春山居图》),下限为吴其贞向张范我“往谒借观”的壬辰(1652年)五月廿四日之前数日。

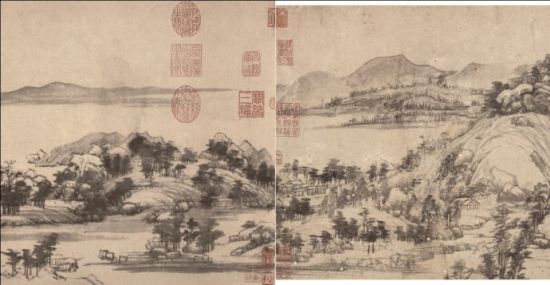

可证实上述判断的依据,是两个“半印”倾斜程度的丝丝入扣。笔者曾将《剩山图》与《无用师卷》的高清晰电子图像,在Photoshop软件中还原为实物尺寸,另取《无用师卷》中完整的“吴之矩”印,调整成与《无用师卷》“之矩”半印相同的倾斜度,以50%的不透明度,将此印图层移至“之矩”二字完全吻合后还原为100%的不透明度,再将置入的《剩山图》图层调整为50%的不透明度,平移图层,“吴”字半印果然完全吻合。可以想象,若没有《无用师卷》作参照,绝不可能在《剩山图》上补钤出倾斜度如此相似的半印。可见,此事非同时拥有《无用师卷》与《剩山图》,非家藏“吴之矩”印章的吴洪裕子侄如吴贞度辈不办!如此,亦可进而证实《剩山图》与《无用师卷》本为一体,决非伪物( 见图二)。

至于两个“半印”间所缺不足1毫米的画面,既有可能在《无用师卷》装裱时切掉,也有可能在《剩山图》装裱时切掉。

二、《富春山居图》火前全貌

(一)长度

关于《富春山居图》火前长度及被毁画面,比较重要的文献有六处:

1.此卷……展之得三丈许。(董其昌跋《富春山居图》)

2.……原有六张纸,长三丈六尺……已烧焦前段四尺馀矣。今将前烧焦一纸揭下,仍五纸长三丈……其图揭下烧焦纸尚存尺五六寸。(吴其贞《书画记·卷三·黄大痴富春山图纸画一大卷》)。

3.……已毁去其十之三四矣。(王师臣跋《剩山图》)

4.《富春山居图》为子久名卷,经兵火,失其半,所存者归泰州季氏。

……予往泰兴尽观季氏收藏,《富春》去其卷首仅二尺许耳。

……余见《富春图》残帧,乃首段,仅二尺馀。(程正揆笔记。均见《石渠宝笈·初编》)

5.……焚其起手一段。余因问卿从子问其起手处,写城楼睥睨一角,却作平沙。秃锋为之,极苍莽之致。平沙盖写富春江口出钱塘景也。自平沙五尺馀以后,方起峰峦坡石。今所焚者,平沙五尺馀耳。(恽寿平《南田画跋》)

6.据董思翁跋云,展之得三丈许。是未毁时本。《式古堂》、《江村录》皆云“二丈”,乃已毁时本。此《剩山图》存二尺弱,盖中间一段也。其前臆测被毁盈丈。(吴湖帆跋《剩山图》)

当代学者则有两说:

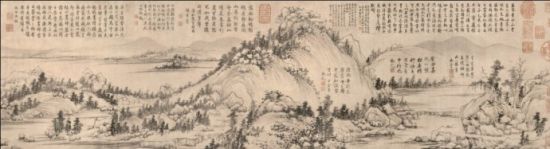

1.八纸七缝,长约848厘米。傅申、丁羲元、查永玲均持此说。此说的主要依据是文献。上文所引董其昌、吴其贞、王师臣、恽寿平和吴湖帆所云,均可引为证据,尤其是恽寿平记述的问卿从子所云画卷起手处有“城楼”、“平沙”数语。傅申先生更提出香港黄家所藏的邹之麟辛卯(顺治八年)临仿本(以下简称“邹氏辛卯本”),“还能临得全貌”,因其卷首“尚有一长段的平沙”,认为《无用师卷》卷首失去的长度,“一定是两纸”。

2.七纸六缝。徐邦达先生持此,其主要依据是沈周背临本(今藏故宫博物院)和《子明卷》,但认为第一纸“至多也仅80或90厘米,比107.7厘米(第五段)还要短不少。按常理第一纸不应当是较短的(末段可以),这真无法理解”。

《无用师卷》与《剩山图》的长度分别是636.9厘米和51.4厘米。据此对照,可知上引六处文献颇为芜杂,彼此多相抵牾,其中不乏耳食者,实难据此定论。可以说,唯一真正能支撑“八纸”说的,只有吴问卿从子所云的“城楼”、“平沙”数语,且此一记载有“邹氏辛卯本”可资佐证。问题是,沈周背临本、《子明卷》等火前临本不但卷首画面相似,且均未见有“城楼”、“平沙”,似乎在无言地指证问卿从子是信口开河。因此,“邹氏辛卯本”成了问题的关键。

目前所知邹氏临仿本或许有二:一为恽寿平所述“庶几不失丘壑位置”的邹氏“拓本”,一为“邹氏辛卯本”。饶宗颐先生认为:“此本(‘邹氏辛卯本’)平沙五尺馀宛然在目,故知惟有此邹氏临本方是完本。”同时也认为此本恐非恽寿平所云的邹氏“拓本”。

但是,“为什么火殉之后,邹临本还能临得全貌”(傅申)?饶宗颐先生推测,“邹氏辛卯本”前段《子明卷》所无之“远树沙陂”,是“先有‘拓本’,存其轮廓,后来重借烬馀本临仿时,前段照为补上”(见《〈富春山居图卷〉释疑》,刊于《明报月刊》,第109期)。饶氏认为此“拓本”“有保存粉本之意”。但是,将“邹氏辛卯本”画面与《无用师卷》、《剩山图》、《子明卷》等仔细对比,饶宗颐先生的推测不无疑点。

“邹氏辛卯本”凡六纸,长991厘米,高28.5厘米。自第二纸后三分之一处始,直至卷尾,构图完全出自《无用师卷》,而此前画面,与《剩山图》、《子明卷》起手处,全不相涉,唯一能印证的是恽寿平所记的“自平沙五尺馀以后,方起峰峦坡石”一语。假设先有“保存粉本”之意的“拓本”在手,当不致有如此之大的差距。因此,“邹氏辛卯本”确实是《无用师卷》的临仿本,而《无用师卷》所缺失的前段画面,应系邹之麟凭借记忆的自由发挥。至于此“邹氏辛卯本”是否即恽寿平所云之邹氏“拓本”,抑或本为二物,目前尚难考证,亦无关乎本文主旨。

邹之麟曾跋《富春山居图》云:“余辱问卿知,凡再三见,窃幸之矣。”可知邹氏当熟悉《富春山居图》画面,不可能凭空臆造出一段本不存在的“平沙五尺”。如此,则“八纸”说当可成立。但事实上,证据尚未圆满。

结合起来看,“揭下烧焦纸”一语透露了若干重要秘密:1.《无用师卷》第一纸起首处未曾被裁切;2.《无用师卷》第一纸右上角“之矩”半印系与后面的骑缝印同时所钤;3.《无用师卷》第一纸之前一纸原初所钤的半个骑缝章“吴”字,已在裁取《剩山图》时被切除。

那么,《剩山图》左上角“吴”字半印系何时所钤?何人所钤?

要解决这两个问题,尚须回答:裁切揭下的“烧焦纸”为何如此裁切?前者当然是为牟利,相当于今人的“废料利用”。后者显然与前者相关,要牟更大利,画面必须裁切得更完整、更美观。事实确实如此,经过精心设计而裁取的《剩山图》,“山水一丘一壑之景,全不似裁切者”。试观历来临仿《富春山居图》最相似之“子明卷”(现藏台北故宫博物院),《剩山图》画面结束处往左,山势逐渐上行,若不将此上行之山势裁去,实为构图之大忌。再则,细观《剩山图》与《无用师卷》相连处的火痕。吴湖帆先生曾在照片上以朱砂笔勾出火痕(见图一,图中红线系笔者复勾),表现此上行山势的画面已烧焦,只有裁去,才能使《剩山图》的画面显得完整而不拖沓。

回到前面的问题,吴其贞之归藏裁切后的《剩山图》,得诸张范我,抑或直接得诸吴贞度(子文)?虽然《书画记·卷三》没有详细记述,但从行文逻辑看,应直接得自吴贞度。因此,可以断定:裁取《剩山图》者,是吴贞度;补钤《剩山图》左上角“吴”字半印者,也是吴贞度。至于何时所钤,应在《无用师卷》归藏张范我之先。根据目前可知文献,此“吴”字半印的补钤,可确定在这样一个比较宽泛的时间段内:上限为顺治七年(1650年)冬(其时吴洪裕火殉《富春山居图》),下限为吴其贞向张范我“往谒借观”的壬辰(1652年)五月廿四日之前数日。

可证实上述判断的依据,是两个“半印”倾斜程度的丝丝入扣。笔者曾将《剩山图》与《无用师卷》的高清晰电子图像,在Photoshop软件中还原为实物尺寸,另取《无用师卷》中完整的“吴之矩”印,调整成与《无用师卷》“之矩”半印相同的倾斜度,以50%的不透明度,将此印图层移至“之矩”二字完全吻合后还原为100%的不透明度,再将置入的《剩山图》图层调整为50%的不透明度,平移图层,“吴”字半印果然完全吻合。可以想象,若没有《无用师卷》作参照,绝不可能在《剩山图》上补钤出倾斜度如此相似的半印。可见,此事非同时拥有《无用师卷》与《剩山图》,非家藏“吴之矩”印章的吴洪裕子侄如吴贞度辈不办!如此,亦可进而证实《剩山图》与《无用师卷》本为一体,决非伪物( 见图二)。

至于两个“半印”间所缺不足1毫米的画面,既有可能在《无用师卷》装裱时切掉,也有可能在《剩山图》装裱时切掉。

二、《富春山居图》火前全貌

(一)长度

关于《富春山居图》火前长度及被毁画面,比较重要的文献有六处:

1.此卷……展之得三丈许。(董其昌跋《富春山居图》)

2.……原有六张纸,长三丈六尺……已烧焦前段四尺馀矣。今将前烧焦一纸揭下,仍五纸长三丈……其图揭下烧焦纸尚存尺五六寸。(吴其贞《书画记·卷三·黄大痴富春山图纸画一大卷》)。

3.……已毁去其十之三四矣。(王师臣跋《剩山图》)

4.《富春山居图》为子久名卷,经兵火,失其半,所存者归泰州季氏。

……予往泰兴尽观季氏收藏,《富春》去其卷首仅二尺许耳。

……余见《富春图》残帧,乃首段,仅二尺馀。(程正揆笔记。均见《石渠宝笈·初编》)

5.……焚其起手一段。余因问卿从子问其起手处,写城楼睥睨一角,却作平沙。秃锋为之,极苍莽之致。平沙盖写富春江口出钱塘景也。自平沙五尺馀以后,方起峰峦坡石。今所焚者,平沙五尺馀耳。(恽寿平《南田画跋》)

6.据董思翁跋云,展之得三丈许。是未毁时本。《式古堂》、《江村录》皆云“二丈”,乃已毁时本。此《剩山图》存二尺弱,盖中间一段也。其前臆测被毁盈丈。(吴湖帆跋《剩山图》)

当代学者则有两说:

1.八纸七缝,长约848厘米。傅申、丁羲元、查永玲均持此说。此说的主要依据是文献。上文所引董其昌、吴其贞、王师臣、恽寿平和吴湖帆所云,均可引为证据,尤其是恽寿平记述的问卿从子所云画卷起手处有“城楼”、“平沙”数语。傅申先生更提出香港黄家所藏的邹之麟辛卯(顺治八年)临仿本(以下简称“邹氏辛卯本”),“还能临得全貌”,因其卷首“尚有一长段的平沙”,认为《无用师卷》卷首失去的长度,“一定是两纸”。

2.七纸六缝。徐邦达先生持此,其主要依据是沈周背临本(今藏故宫博物院)和《子明卷》,但认为第一纸“至多也仅80或90厘米,比107.7厘米(第五段)还要短不少。按常理第一纸不应当是较短的(末段可以),这真无法理解”。

《无用师卷》与《剩山图》的长度分别是636.9厘米和51.4厘米。据此对照,可知上引六处文献颇为芜杂,彼此多相抵牾,其中不乏耳食者,实难据此定论。可以说,唯一真正能支撑“八纸”说的,只有吴问卿从子所云的“城楼”、“平沙”数语,且此一记载有“邹氏辛卯本”可资佐证。问题是,沈周背临本、《子明卷》等火前临本不但卷首画面相似,且均未见有“城楼”、“平沙”,似乎在无言地指证问卿从子是信口开河。因此,“邹氏辛卯本”成了问题的关键。

目前所知邹氏临仿本或许有二:一为恽寿平所述“庶几不失丘壑位置”的邹氏“拓本”,一为“邹氏辛卯本”。饶宗颐先生认为:“此本(‘邹氏辛卯本’)平沙五尺馀宛然在目,故知惟有此邹氏临本方是完本。”同时也认为此本恐非恽寿平所云的邹氏“拓本”。

但是,“为什么火殉之后,邹临本还能临得全貌”(傅申)?饶宗颐先生推测,“邹氏辛卯本”前段《子明卷》所无之“远树沙陂”,是“先有‘拓本’,存其轮廓,后来重借烬馀本临仿时,前段照为补上”(见《〈富春山居图卷〉释疑》,刊于《明报月刊》,第109期)。饶氏认为此“拓本”“有保存粉本之意”。但是,将“邹氏辛卯本”画面与《无用师卷》、《剩山图》、《子明卷》等仔细对比,饶宗颐先生的推测不无疑点。

“邹氏辛卯本”凡六纸,长991厘米,高28.5厘米。自第二纸后三分之一处始,直至卷尾,构图完全出自《无用师卷》,而此前画面,与《剩山图》、《子明卷》起手处,全不相涉,唯一能印证的是恽寿平所记的“自平沙五尺馀以后,方起峰峦坡石”一语。假设先有“保存粉本”之意的“拓本”在手,当不致有如此之大的差距。因此,“邹氏辛卯本”确实是《无用师卷》的临仿本,而《无用师卷》所缺失的前段画面,应系邹之麟凭借记忆的自由发挥。至于此“邹氏辛卯本”是否即恽寿平所云之邹氏“拓本”,抑或本为二物,目前尚难考证,亦无关乎本文主旨。

邹之麟曾跋《富春山居图》云:“余辱问卿知,凡再三见,窃幸之矣。”可知邹氏当熟悉《富春山居图》画面,不可能凭空臆造出一段本不存在的“平沙五尺”。如此,则“八纸”说当可成立。但事实上,证据尚未圆满。

注:凡注明“中艺网”字样的视频、图片或文字均属于本网站专稿,如须转载图片请保留“中艺网”水印,转载文字内容请注明来源“中艺网”,否则本网站将依据《信息网络传播保护条例》维护网络知识产权!

相关资讯:

- 》傩魂神韵—中国傩戏·傩面具艺术展在山西

- 2025-12-24

- 》全国彩色雕塑创作大赛暨雕塑作品邀请展

- 2025-12-24

- 》艺路七十年—赵一唐艺术作品展亮相中国美术馆

- 2025-12-23

- 》中国西南地区青铜文明特展南宁启幕

- 2025-12-23

- 》第十届中国北京国际美术双年展开幕

- 2025-12-23

中艺全文搜索

- 关 键 字:

- 搜索类别:

- 搜索日期:

- 按关键字搜索

- 按日期搜索

- 两者合并搜索